A comienzos del siglo XX, concretamente en los años de transición entre las décadas de 1910 y 1920, las artes plásticas alcanzaron en el País Vasco cotas de calidad destacada. La riqueza procedente de la industrialización en el entorno de Bilbao contribuyó a la formación de un sistema artístico sin precedentes –grupos de artistas, crítica de arte, el nacimiento de museos– y la floración de las artes en un país hasta ese momento caracterizado por la ausencia de artistas y de coleccionismo.

La trama del arte vasco

17 Jul 2025

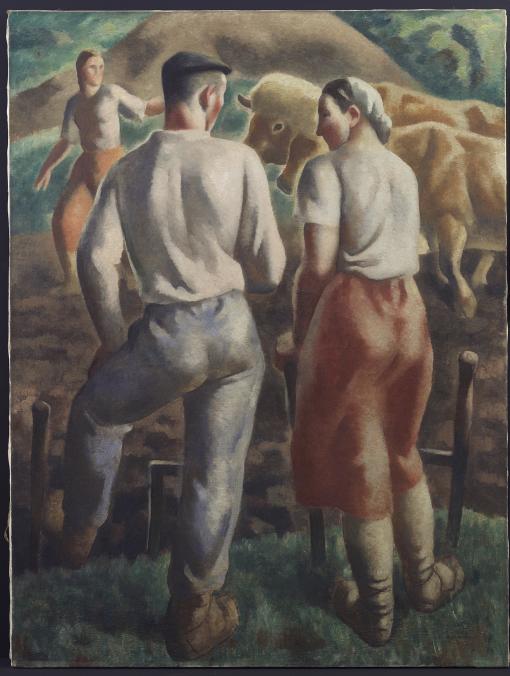

Los creadores organizados en el seno de la Asociación de Artistas Vascos, que bebían fundamentalmente del ideario del novecentismo –movimiento artístico que aspiraba a aunar tradición, modernidad y atención a lo local– desarrollaron un lenguaje plástico original. Siguiendo la estela de Adolfo Guiard, Darío de Regoyos, Francisco Iturrino o Ignacio Zuloaga –quienes durante las dos últimas décadas del siglo XIX habían traído de París las últimas tendencias del impresionismo y del postimpresionismo– y desconfiando de la radicalidad de las vanguardias, artistas como Aurelio Arteta, los hermanos Zubiaurre, Juan de Echevarría y Antonio de Guezala desarrollaron una singular modernidad, fundamentalmente pictórica.

Fueron años en los que se comenzó, en ocasiones en relación con el recién nacido nacionalismo, otras veces bajo criterios de modernidad, a discutir en torno a la existencia del ‘arte vasco’, que según algunos críticos presentaba rasgos característicos. Sin duda el primer y más importante ensayo de síntesis a este respecto fue ´La Trama del Arte Vasco´ (1919) de Juan de la Encina, que definió y determinó en décadas siguientes el canon y la historiografía del arte vasco que el propio crítico había cuestionado.

Durante la década de 1930, San Sebastián arrebató a Bilbao la capitalidad del arte con la aparición de jóvenes creadores como Jorge Oteiza, Nicolás de Lekuona o José Manuel Aizpurua, si bien el estallido de la Guerra Civil en 1936 cortó de raíz la configuración de dicho ambiente en favor de la modernidad de las artes y la arquitectura. En plena oscuridad de los años de la posguerra, el revulsivo llegó desde fuera, justamente con el regreso de Oteiza de América en 1948. A comienzos de la década de 1950, la construcción de la basílica de Arantzazu supuso, a pesar de las reticencias de las autoridades eclesiásticas, el semillero para la renovación del arte en el País Vasco y su inclusión definitiva en las corrientes de vanguardia.

En este contexto, artistas como María Paz Jiménez en pintura y Jorge Oteiza y Eduardo Chillida en escultura, hicieron una firme apuesta por la abstracción. En 1957 Oteiza obtuvo el reconocimiento internacional en la Bienal de São Paulo y al concluir con su propósito experimental abandonó la práctica escultórica para dedicarse a la teorización y el impulso de distintas iniciativas populares. En paralelo, Chillida alcanzó un gran éxito en Europa y en América, especialmente tras su triunfo en la Bienal de Venecia de 1958. Con un uso militante de la geometría en el primer momento y con un dramatismo más evidente en la línea del informalismo imperante en el foco parisino poco después, el arte vasco obtuvo resultados impensables hasta entonces.

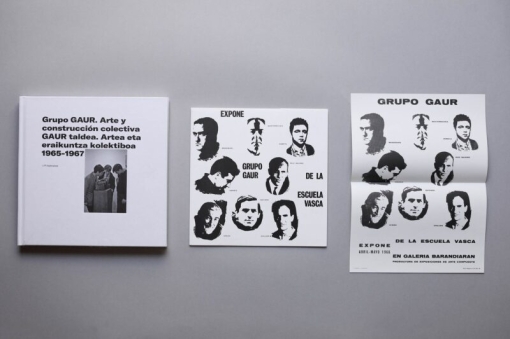

Con objeto de hacer renacer la cultura e identidad vasca en plena dictadura franquista que ahogaba al país, en 1966 nació en Gipuzkoa el grupo Gaur –que significa ‘hoy’ en euskera y estaba compuesto por Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Remigio Mendiburu, José Antonio Sistiaga, José Luis Zumeta, Amable Arias y Néstor Basterretxea– con objeto de definir la Escuela Vasca de Arte Contemporáneo con la consiguiente aparición de los grupos Emen –‘aquí’– en Bizkaia, cuyo máximo exponente es el arte político de Agustín Ibarrola, y Orain –‘ahora’– en Álava. Aunque los grupos no continuaron en el tiempo debido a las disputas entre los artistas, pusieron las bases de un arte reivindicativo e identitario que expresaría un ‘alma’ vasca a través de los nuevos lenguajes contemporáneos de vanguardia, hasta el punto de crear un universo que se identificó con la cultura popular mediante un lenguaje plásticamente radical: la abstracción como imagen de un pueblo.

Cuando mejor salud vivía la idea del arte vasco, una nueva nómina de creadores se enfrentó al planteamiento estético metafísico y mitificador de sus predecesores; algunas, en el caso de Esther Ferrer, a través de actitudes conceptuales y performativas; otras, con posturas cercanas a la cultura pop, y una ácida y surrealista figuración, caso de Mari Puri Herrero, Vicente Ameztoy o Andrés Nagel.

En la década de 1970 se desarrollaron manifestaciones artísticas muy diversas, y la transición política hacia la democracia y la instauración de las nuevas instituciones autonómicas vino acompañado de nuevas generaciones formadas en la nueva Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, continuando lenguajes figurativos –con artistas como Jesús Mari Lazkano– como abstractos. Entre estos últimos encontramos un grupo de creadores, preocupados por la dimensión meta-artística de su investigación, tanto desde la pintura, siendo Darío Urzay su principal exponente, como en la escultura. Continuadores de los postulados de Jorge Oteiza y del posminimalismo, Ángel Bados, Txomin Badiola, Marisa Fernández, Juan Luis Moraza y Elena Mendizabal constituyeron la principal respuesta a la crisis de la modernidad bajo la conocida como Nueva Escultura Vasca. Impregnado de posmodernidad, supuso que intereses similares y lenguajes formalistas y teóricos comunes definieran en los 80 una nueva forma de entender el arte vasco.

Los artistas que comienzan a trabajar en la década de 1990, formados en el centro de producción Arteleku en Donostia, aportarán distintas novedades. Con Nueva York como referente, la disolución de las disciplinas tradicionales, la identidad, el cuerpo y las cuestiones sociales y políticas serán objeto de debate para una generación en la que las mujeres obtendrán una mayor visibilidad. Miren Arenzana, Itziar Okariz, Sergio Prego, Ana Laura Aláez o Jon Mikel Euba desarrollarán su trabajo en consonancia con la globalización y abrirán la puerta a un grupo de creadores formados en diferentes ámbitos internacionales coincidiendo con la apertura del Museo Guggenheim Bilbao. En la era de la instalación y la diversidad de lenguajes se mueven entre lo local y lo global diferentes artistas con un revisionismo historicista de la tradición y una concepción cada vez más extendida del arte, como Ibon Aranberri, Maider López, Asier Mendizabal y Abigail Lazkoz.

En comparación con las concepciones más definidas que vivió hace 100 y 50 años respectivamente, el concepto de ‘arte vasco’ muestra en la actualidad características diferenciadas que responden a referentes cada vez más variados y una cada vez mayor hibridación. En un marco de instituciones consolidadas –Facultad de Bellas Artes, museos, centros de arte, galerías– y una destacada red de proyectos independientes consolidados –Consonni, Bulegoa z/b, Okela y Tractora Koop– que definen un rico ecosistema artístico cuya trama es compuesta por múltiples filamentos, nos encontramos con jóvenes creadores como Josu Bilbao, June Crespo, Sahatsa Jauregi, Dani Llaría, Damaris Pan, Mar de Dios o Nora Aurrekoetxea, que plantean nuevas miradas y al mismo tiempo cuestionan y definen nuestra identidad en un mundo cada vez más complejo y cambiante.

Mikel Onandia es historiador del arte y comisario de exposiciones. Su investigación se centra en el arte moderno y contemporáneo y en el coleccionismo artístico.